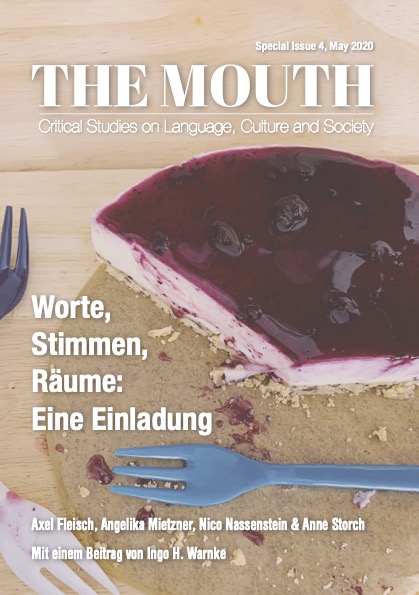

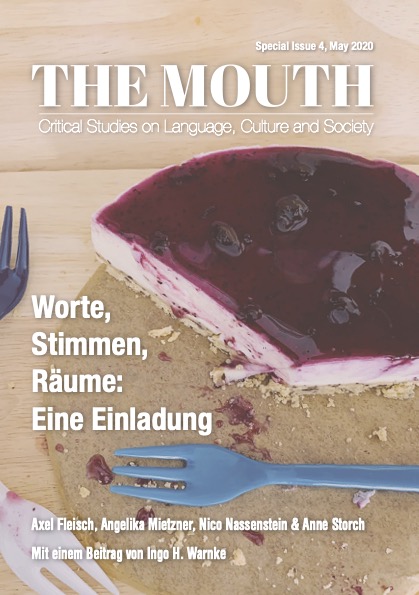

No. 4 (2020): Worte, Stimmen, Räume: Eine Einladung (special issue)

Das Denken über Sprache ist in gewisser Weise an das Denken über Raum gebunden; Sprechen über Sprache ist die Rede über Welt, und beides – Wort und Raum – fallen immer wieder zusammen. Und ohne die Erfahrung der Überquerung von Räumen, dem Übertreten von Grenzen, dem Durchschreiten von Welt, ist es unmöglich, die eigenen Möglichkeiten des Sprechens und Erkennens zu begreifen. Umso bemerkenswerter erscheint es, dass in der Linguistik, vielleicht besonders dort, wo sie sich mit außereuropäischen Sprachen befasst wie es die Afrikanistik tut, überwiegend eine Realität konstruiert wird, in der die Bewegung die Ausnahme, das Besondere, darstellt. Die Beobachtung der Dynamizität von Sprache evoziert Forschung über Kontakt, Varietät, Entlehnung, Wandel usw., wenngleich die Idee einer Sprache, die ein in sich geschlossenes System bildet und strukturell ungewandelt vor sich hin existiert, die viel verrücktere Vorstellung zu sein scheint. Aber so wird das nicht gedacht in der Sprachwissenschaft von den Sprachen dieser Welt in der alles seinen Platz auf der Sprachenkarte hat, typologisch sortiert und historisch eingeordnet werden muss. Die Frage Édouard Glissants (1997) nach dem Recht auf Opazität, der Normalität des Nichtverstehens im Kontrast zur Barbarei des Entschlüsselns und Fixierens, ist in der Afrikanistik wie auch anderswo in der Sprachwissenschaft für keinen ernstzunehmenden Vorschlag gehalten worden. Gleichzeitig bietet die Geschichte der Disziplin wie auch das System, in dem wir heute leben müssen, allerhand Grund, sich mit dieser Idee und den Erfahrungen der Entortung ernsthaft auseinanderzusetzen.